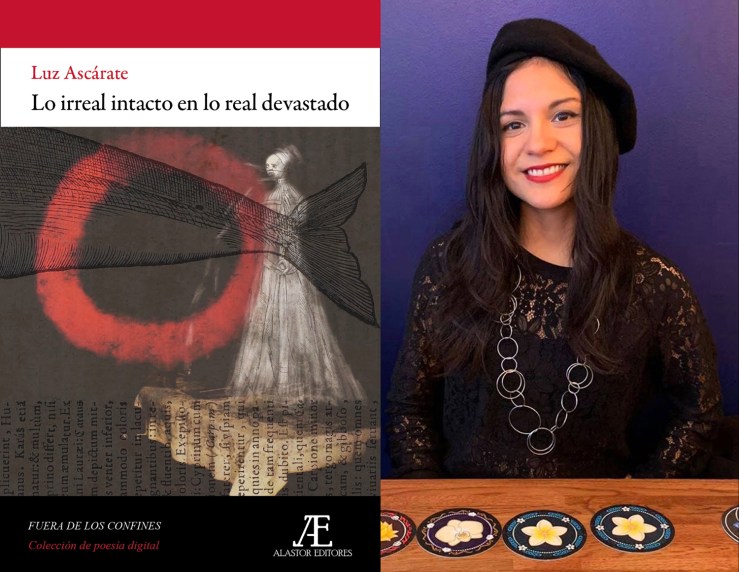

Lo irreal intacto en lo real devastado, primera publicación poética de Luz Ascárate (Callao, 1989), es el primer título de nuestra colección de poesía en edición digital «Fuera de los confines».

Se trata de un breve poemario de once poemas divididos en dos secciones que reflejan la angustia y la desolación, pero también el amor y la esperanza, que nacen en hombres y mujeres en medio de la precariedad, muerte y devastación que suponen una pandemia global y sus efectos sobre el alma humana. El título Lo irreal intacto en lo real devastado proviene de una fragmento del poema «Rémanence» del poeta francés René Char. La imagen de la cubierta es del artista francés Olivier Villemot.

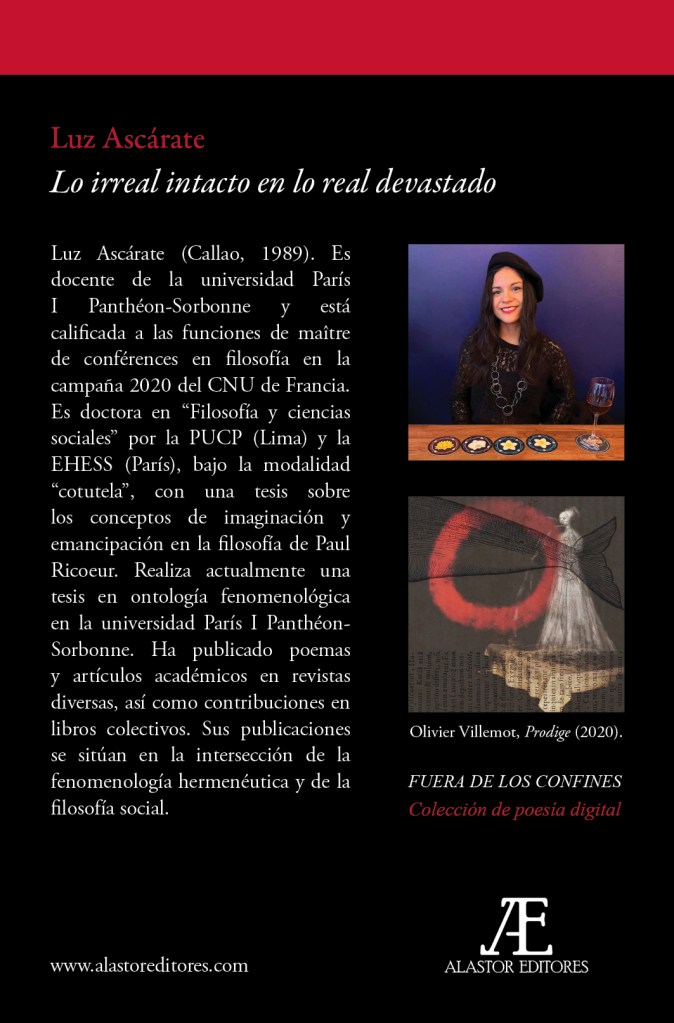

Luz Ascárate (Callao, 1989). Es docente de la universidad París I Panthéon-Sorbonne y está calificada a las funciones de maître de conférences en filosofía en la campaña 2020 del CNU de Francia. Es doctora en “Filosofía y ciencias sociales” por la PUCP (Lima) y la EHESS (París), bajo la modalidad “cotutela”, con una tesis sobre los conceptos de imaginación y emancipación en la filosofía de Paul Ricoeur. Realiza actualmente una tesis en ontología fenomenológica en la universidad París I Panthéon-Sorbonne. Ha publicado poemas y artículos académicos en revistas diversas, así como contribuciones en libros colectivos. Sus publicaciones se sitúan en la intersección de la fenomenología hermenéutica y de la filosofía social.

Descarga: Lo irreal intacto en lo real devastado de Luz Ascárate

Algunos poemas del libro:

Algunos comentarios sobre el libro:

Palabras de presentación de Lo irreal intacto en lo real devastado de Luz Ascárate

Por: Ethel Barja

Este libro es un testimonio de la capacidad de la poesía de convivir y confrontar la gravedad de la situación que vivimos. Decir que el título del libro demanda una configuración binaria, donde lo intocado habita la región de lo irreal en contraposición a la destrucción donde se haya lo real sería desacertado. Lo irreal y lo real conviven, lo irreal irriga subterráneamente lo real, está en sus venas y sabe de las pérdidas y del desamparo de su territorio que nos remite a la presente crisis viral. Luz nos conduce a la región de las contradicciones aparentes, de la simbiosis de opuestos que como deja ver el extracto que toma de René Char, refleja uno de los motivos más enraizados en la tradición poética: el tempus fugit, la fugacidad de la vida que es contemplada y padecida de antemano, recordada, reproducida y desafiada en la palabra poética como advertencia.

El paso del tiempo y la voracidad de los hechos que se develan en el libro son también signo para entender por qué un manuscrito que no es el primero que escribe la autora, es publicado primero: Este es un poemario de urgencia. Hay en la observación de quien hace poesía un momento insoslayable de inflexión, un momento en que se detiene irremediablemente para luego compartir sus hallazgos. Luz Ascárate comparte generosamente esta experiencia, en un momento en que las condiciones mismas del compartir se redefinen. En la primera parte, “La devastación”, el descubrimiento de lo prioritario, tiene su correlato en el examen del aquí y ahora. El umbral de la atmósfera del libro será reconocer desde la invocación de la voz de Blanca Varela que la reacción ante la realidad puede ser un gran bostezo. Es decir, la realidad es un mundo desencantado, y más propiamente, lo es porque se le enmarca desde una mirada sin voluntad para el homenaje, porque debe realizar una tarea más apremiante.

Se homenajea lo que se contempla, se contempla lo que pace en su quietud, pero el ánimo de la poeta confronta el remezón de un desastre. Se pregunta en el primer poema si ella está preparada, y la voz poética responde afirmativamente. Ella tiene experiencias más allá de lo que puede acontecer, conoce, por ejemplo, lo irreal traído por la sabiduría de su abuela, un conocimiento genealógico, donde lo irreal que atemoriza o alimenta, se presenta en la mirada mitológica de la Pachamama, entidad dadora, lo irreal también está en las advertencias del peligro del pishtako. La antigua y vital presencia de lo irreal ha viajado con su abuela como con aquellos que dejaron su tierra natal huyendo de otras devastaciones como la guerra y el hambre. Se trata de una constante de la historia, del aguijón centrífugo que se repite.

La realidad que la poeta nos presenta es una entidad móvil que desfigura su superficie, por eso toma la imagen de los llamados “caminantes”, que emprendieron el regreso a su lugar de origen durante la actual pandemia en el Perú. La autora inscribe una imagen compleja con espesor histórico que supera el mero hecho anecdótico para darle una dimensión simbólica de resonancias dolorosas, como muestra el poema “Éxodo”, donde el trasfondo mítico judeocristiano se entreteje con las migraciones del Ande a la costa peruana que José María Arguedas cantó en “A nuestro padre creador Túpac Amaru”, que interviene en fragmentos a través de la lengua quechua, que es la huella ancestral en el oído migrante. El yo advierte diversas rutas emprendidas, incluso para la voz que en Europa es una caminante más. La pregunta constante por el motivo del éxodo, no hace sino recordar que la partida es forzosa, como si su causa navegara los ríos interiores de la corteza terrestre, como se observa en “Latencia”: “El enemigo está adentro” (14), dice el sujeto, y planea su resistencia: “Preciso es recuperar / lo que permanece, / estar atento” (14).

Este carácter vigilante implica explorar la propiedad ocular, mirar y proyectar una mirada, como quien observa un cuadro sobre la devastación, situación similar a la que permea la carne de la poeta, hasta que sucede el momento en que atrapa la pulsación del acontecer diario en una imagen como la del cuadro de Nicolas Poussin (1594-1665). El reflexivo yo frente al cuadro sugiere la figura de quien no ejecuta su pieza simplemente, sino que analiza su método, como en “Peregrinas” versos como “Una mujer huye de la guerra caminando, / hacia el sur. / ¿Cómo hablar de ontología en LASA 2020?” (17), inquieren sobre la dimensión ética de la tarea de la intelectual y la poeta, ya que recuerda la aguda reflexión Vallejiana del poema “Un hombre pasa con un pan al hombro”: “Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. / ¿Innovar, luego, el tropo, la metáfora?”. Ante estas interrogantes, el libro sugiere que las actividades intelectuales y creadoras se respaldan en la esperanza. Con esa última palabra abre la segunda sección “Lo intacto”, que es región de bienes intangibles, en palabras del poeta Jorge Eduardo Eielson, región “del absoluto amor”.

Aunque la experiencia del mundo haya sido perturbada por la pandemia convirtiéndola en fracciones virulentas, mero síntoma de la catástrofe. La visión se hace más precisa, la situación actual plantea otra forma de experiencia: “¿Y si solo la catástrofe / podría acercar nuestros espíritus / a los cuerpos, en sus formas / más protuberantes?” (22), se pregunta el yo en “Re-colección”. Como buena fenomenóloga, la autora presta atención a la relación del sujeto con el mundo, al sujeto con su cuerpo y al sujeto con sus congéneres. La experiencia actual empuja al yo a pensarse en otras mujeres como las caminantes, las enfermeras, las prostitutas, esta voz es entonces una y diversa, como una fuerza magnética que cohesiona los fragmentos de la que es dice, recordando a Simon de Beauvoir “la mujer rota” (23).

El poema “Movimiento” retoma nuevamente la idea del sujeto frente al mundo devastado, que se entregó a la poeta como milagro arrasado pero no por eso menos extraordinario. La vena filosófica brilla en este poema, donde se nombran las propiedades negativas en una reconversión que alumbrará las piezas de la realidad devastada desde otro ángulo: “Realizar el milagro / significa anular cada uno de los órganos / en un movimiento / explosivo y constante” (25), como si lo intacto, lo completo y compacto fuera una mera sombra de lo posible, cuyas misteriosas potencialidades están más allá del ensamblaje orgánico, pues lo intacto aprenderá a habitar lo desmembrado. Este poema redime con singular fuerza al cuerpo enfermo para señalarlo como fuente de experiencia en sentido pleno. Por extrapolación, Lo irreal intacto en lo real devastado muestra el intento imposible por comprender la resignificación de la experiencia, que aunque virulenta, se presenta como ráfaga que sacude al yo y lo fuerza a imaginar y crear un aparato poético para comprenderla.

En el poema “La aparición de Santa Francisca Romana”, se recuerda que la caridad y la gracia han sido recurrentes en las devastaciones. Estas nociones cristianas que intersectan con la Pachamama, imagen de la abundancia que no abandona, porque yace en la misma naturaleza que es parte del propio sujeto. El poema refleja una fe ancestral en la esperanza que se reafirma formalmente en la textura de lengua quechua en esta y otras instancias del libro a través de citas, como la que hace referencia al poeta contemporáneo peruano Fredy Roncalla. El bilingüismo remarca que la conexión con una espiritualidad ancestral indica poder volver “al centro que va girando por todas partes” (28). Es decir, en relación a un eje con el cual el yo se reapropia de su experiencia, que viene a ser lo intacto que se sobrepone más allá de la muerte. El yo intuye lo intacto parcialmente, porque avanza “de espaldas” (29), pero que la lucidez del ángel de la historia benjaminiano,“Angelus novus”, le hace ver a través de sus ojos enigmáticos que a pesar de la devastación hay sobrevivientes, una sobrevida de diamantes de una dureza imperceptible pero cierta, como un “asteroide de amor” (30), terrible y poderoso, como esas ausencias, cuya fuerza imponen su presencia. La última palabra del notable libro de Luz Ascárate refleja la claridad de ese asteroide enamorado, que se sobrepone al desastre para abrazarse a la esperanza.

Palabras de presentación de Lo irreal intacto en lo real devastado de Luz Ascárate

Por: Alejandra Borea

Conocí a Luz cuando ella fue mi jefe de práctica del curso de Filosofía contemporánea de nuestro amigo y profesor Victor Krebs. Luz no solo fue mi mejor jefa de práctica en cuanto a su metodología y disposición para enseñar e intercambiar ideas y reflexiones, sino que, de manera muy natural, nos contagiaba el ánimo de curiosidad, motor del espíritu filosófico. Luego de un par de años, fuimos compañeras de grupos de investigación y de trabajo y pude conocer a Luz como amiga multifacética y talentosa: referencias a animes, conexiones entre Descartes, Rimbaud, Evangelion, Borges, Cage, Ricoeur, Ghost in the Shell, Heidegger, anécdotas, carcajadas tontas, preguntas existenciales, pero siempre Luz resplandeciente y curiosa en todo lo que parecía estar sumido en oscuridad.

Pues bien, una siente cuando hay interés literario en el o la compañera que estudia/hace filosofía (y en general, esto se extiende no solo a quienes estudian Humanidades), pero una también sabe cuán difícil es –en particular para quienes han dedicado su vida a transformar los problemas en curiosidades, las curiosidades en preguntas y preguntas en ensayos–, dar un paso atrás de las redes conceptuales para volver al mundo. Un mundo misterioso y fascinante, donde es valioso retroceder de la aceleración de los discursos, las palabras, sus significados para volver al balbuceo, a los sonidos y silencios, rastrear en los mapas de ideas las huellas de los cuerpos humanos que las tejen entre sus articulaciones más blandas.

No es tarea sencilla dejar de lado los conceptos y abstracciones de los que nos hemos nutrido como gafas para ver y juzgar todo lo que nos rodea para retornar, como diría la fenomenología, al “mundo de la vida”. Ahí nos encontramos siempre, entre el saber todo porque se vive aquí y ahora y el no saber nada porque, justamente, en ello consiste la vida. Y pues, desde una perspectiva inocente y humilde, Luz, tal como dice Merleau-Ponty, nos invita a “re-aprender a ver el mundo”, asombrándose por el aparecer de las cosas. Desde una perspectiva fenomenológica, interroga cómo es que estas cosas llegan a aparecer y tienen sentido para nosotros y también, deja translucir la pregunta ontológica que grita: ¿qué es todo esto que hay?

Mas lo que hay, es el mundo que habitamos. Y este se encuentra actualmente devastado. ¿Qué hace la filósofa-poeta en este momento? Responder a la urgencia del mundo y atreverse a expresar, a descubrir que lo vivido latente le reclama a su voz poética no una traducción, sino una sublimación en palabra (“Latencia”). Este es el llamado a la vociferación, que, sin embargo, se plasma silenciosamente en la escritura. Por ello, en “Subitus” vemos cómo en la aparición de la voz poética se abre lugar al inicio del poemario muy respetuosamente en el cuestionamiento respecto a estar preparada. ¿Cómo estar preparada ante la inminente catástrofe?

Pero a lo largo del poemario, se aprecia que la poeta no está sola. Ella habla con voz propia, pero su voz invoca un diálogo de y con presencias diversas: todas aquellas irrealidades que conviven en el presente devastado de lo real como espíritu de la época y que cargan todo el peso del pasado. Esa voz es un coro entre las múltiples voces femeninas, Poussin, la figura del chaski, Santa Francisca Romana, Descartes, los pishtakos, Paganini, la mamá Flora, la Pachamama, la autora, el lector, el pasado, el presente, yo y tú, nosotros y todos los personajes posibles a los que lo irreal y la imaginación abren sus puertas. Todas estas presencias conviven en el lenguaje de las palabras tanto como en los gritos, los cánticos, en los llantos del niño, en los epígrafes poéticos, en los silencios. Son todas estas maneras de “cantar el milagro del mundo” y el dolor de sus heridas.

Yo sabía que Luz escribía, pero lo que no sabía era que lo hiciera tan bien, es decir, de manera tan justa. Luz escribe de manera justa porque sintió el kairos, el momento oportuno para dar a luz este texto (incluso siendo no-planeado, intempestivo, pero urgente); de manera justa porque hace justicia a nuestros sentires ante una realidad devastada que excede nuestras palabras y justa también porque reconoce su vulnerable punto de partida en la voz indefensa que se abre paso ante el misterio del debacle de lo real y, a su vez, porque es fiel ante la vulnerabilidad del caminante que permanece latiendo hasta el punto “de llegada”: la esperanza en el amor frente a una catástrofe, aquella apertura a buscar(se) (pese a no encontrar(se)) ahí donde los lazos invisibles se reafirman a la distancia, el espacio intocable que nos une y nos separa en el abrazo. ¿No es en este espacio irreal donde conviven todos nuestros fantasmas? ¿Los fantasmas de la tradición, los héroes y olvidados de la historia, los múltiples rostros del yo, las líneas de fuerza de la psique, todas aquellas presencias que siempre se nos escapan de las manos? ¿No es este el espacio que nace en nuestros confines para abrirnos al otro, al mundo? Aquel lugar que siempre será lejano para nuestros dedos es lo intacto (¿o lo intocable?, me pregunto). Quizás la esperanza sea el motor de este eterno peregrinaje: andar siempre con la mano dispuesta.

Ante lo real devastado, tenemos lo irreal (o, siendo más justos, no es lo irreal algo que tenemos, sino que es lo irreal aquello que nos (sos)tiene a nosotros): lo irreal es un refugio ante el exceso y debacle de la realidad (“Éxodo”). Este irreal, sin embargo, deja asomar, en sus rajaduras y fracturas, una transparente esperanza. La esperanza es acompañada de todos los personajes y saberes, cuerpos espirituales, cuerpos de la cultura, simbolismos, sentidos dados y sentidos posibles que mantienen firme e intacta la fe ante la fuerza del presente dado. Pese a que la voz poética dice afrontar “con cierta flojera” estos mundos posibles (“Angelus novus”), son estos mundos que disuelven la distinción entre la esfera íntima y el mundo colectivo los que se imponen en el poema. Aquí en este cruce de mundos es donde, la voz poética, paradójicamente, se mueve con una familiaridad respetuosa.

Esta familiaridad, sin embargo, no anula la sorpresa, sino que, como el caminante, siempre peregrino, siempre escapado, ya ido, no para de irse respecto de sí mismo. Esta descolocación o sobrepaso es un motivo común en el poemario que, desde mi lectura, es imagen del constante ánimo creativo y afectivo que mantiene nuestra esperanza caliente ante la magnitud de lo real que todo lo enfría en el derrumbe. Como señala la voz poética en “Santa Francisca Romana” en el mensaje que nos dice que “el desastre se apacigua con aquella fuerza universal que solo sabe desplegar la vida”.

Ahí, en medio de la vida es donde la poeta se recluye, abriéndose, paradójicamente, al amor al otro y a todas las otras voces que tienen su eco en ella. Esta reclusión-abierta se da en monólogo de la voz poética que se vuelve diálogo en “Re-colección”: “respondes que somos la mujer herbórea, la mujer helecho, la mujer estática que se esparce y ficciona que el desastre nunca fue tan propicio para el amor y el don” (“Re-colección”). Y en el acto de repliegue donde esta mujer decide amarse también hay un acto “re-colectivo” donde se ama simultáneamente a todas las voces femeninas que laten en ella y que la rodean y que permean su y la historia. Esta lógica de apertura al otro que no llega a alcanzarlo se da en varios niveles de la experiencia propia y ajena: cuando la mano se descubre tocante y tocada, cuando se descubre entre el yo y el tú una distancia siempre inminente, cuando el tiempo pasa tan rápido que uno se encuentra ya sido, cuando la realidad excede a las cifras y significados, cuando se reconocen las voces múltiples que hablan en el interior de uno, cuando la mujer es muchas mujeres, cuando uno se reconoce como eco de sí mismo, ahí, en este lugar intacto, en estos vértices del cuerpo, del espíritu y del mundo, se encuentra el asteroide amor, en donde ponemos toda nuestra esperanza.

Pues solo la esperanza puede reencantar lo real y esta tarea la toma Luz con su voz poética. Debo admitir que me es inevitable pensar en Luz como el personaje de la Esperanza en el mito de la caja de Pandora, que sale pequeñita y bailando, saltando paso a paso, de la caja de donde han salido todos los males que ya han acontecido. Pues bien, el participio de lo real, “lo devastado ya sido”, se vuelve a actualizar en cada momento y se constituye como amenaza constante al alma humana. Y es por ello que “La Peste de Asdod” tiene tanta potencia, pues nos coloca en la mirada de quien aprecia el óleo sobre tela sin reconocer la violencia de todo trazo y petrificándola en un goce estético como quien hace pan de masa madre mientras los sueños del mundo quedan huérfanos. Esta mirada es confrontada con otra manera de ver, aquella que empieza en los bordes de la primera y que reconoce, en la distancia de la representación, la ambigüedad del alma humana, que no puede situarse ni totalmente en lo real dado ni en lo posible (nuevamente, que se encuentra en medio de la total vulnerabilidad de la inocencia y en la sabiduría muda de quien ya conoce el dolor). ¿En ello consiste su ventaja? ¿Será el alma el nexo que desde lo real se abre a lo posible y desde lo posible transforma lo real?

De aquí nos animamos a leer la esperanza en el alma humana como el lazo entre lo real devastado y lo irreal intacto. Lo real y lo irreal no se tocan porque son reverso y anverso de lo mismo. Lo irreal no es la oposición necesaria a lo real, sino es todo lo ausente o lo posible que es relativo a lo real, “su contracara” (tal como el sueño, que hace que la realidad sea soportable o el pasado, que late siempre en el presente). Pues bien, empezamos a desconfiar de las disyuntivas y descubrimos no solo en contenido sino también en forma cómo nos situamos en el entre: entre filosofía y poesía (dos maneras de cantar el milagro), entre el cuerpo y el espíritu, entre el yo y el tú, entre lo real y lo irreal, entre la proximidad y la distancia, entre el presente y los fantasmas del pasado que laten en él.

Y estas falsas disyuntivas que abren otras terceras puertas se aprecian en el poema “Dos Opciones”, donde Luz nos propone: O aislar a los vivos, o amar a los vivos o contar a los muertos. Luz no queda contenta con un par de opciones (¡tiene que haber algo más!). Entonces, la voz poética introduce de forma escurridiza o lúdica, como la Esperanza danza sobre el mundo y sus males, más opciones que parecían no estar ahí. La voz crea opciones nuevas abriendo paréntesis y colocando matices que colorean la lectura bicromática de quienes solo ven en blanco y negro. Estos matices pasarán inadvertidos para quienes se saltean los detalles, los paréntesis, los susurros, aquellas alternativas no dadas, pero posibles. Este espíritu lúdico que en su inocente-sabiduría no deja de ser profundo y desgarrador, nos propone, en la unidad del poemario, dejar la disyuntiva para volver a poner nuestras esperanzas en el asteroide oscilante del amor, incluso (y sobre todo) en momentos de tan agudo dolor.

Excelente resena para una excelente poetica.

Me gustaMe gusta